石材的结晶之谜

结晶的定义与意义

石材的结晶是指矿物质在自然环境下,由于温度、压力和化学成分等因素的作用,逐渐形成具有规则外形和内部结构排列的一种固态现象。这种过程通常伴随着矿物质从溶解状态转变为沉淀状态,而最终形成的是一种稳定的化学组合。结晶不仅对岩石学研究有重要意义,而且也决定了石材的物理性能,如硬度、韧性和美观度。

结晶中所需条件

为了理解石材如何通过结晶而成为我们今天所见到的各种颜色和形状,首先需要了解其形成时所需满足的一系列条件。这包括但不限于温度、压力以及其他化学元素或离子的存在。在某些情况下,水甚至可能会起到催化剂的作用,使得矿物质能够更容易地达到必要的大规模聚集,从而促进其成长并最终达到了一个完善的地位。

结晶速度与环境影响

每种类型的矿物都有自己的生长速率,这一速率受到多方面因素影响,比如温度变化、溶液浓度变化或者是周围环境中的其他微生物活动。例如,在较低温下的缓慢增长可能导致产生出精致细腻且色彩丰富的地层,而高温下的快速增长则可能造成粗糙且含有大量裂纹的地层。

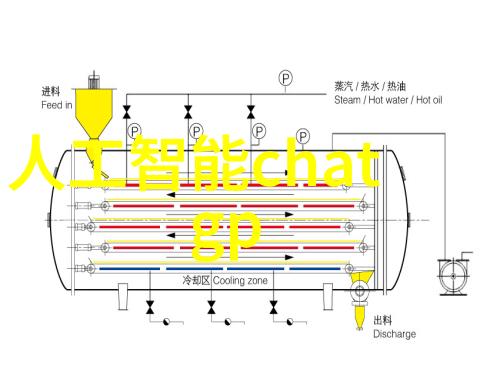

人工模仿自然界

人类自古以来就试图模仿大自然创造出的这些珍贵材料,以此来制作建筑装饰品或个人珠宝。而这一过程同样涉及复杂而精妙的情景:选择合适的人工制备方法(比如热处理、高压处理)、控制添加剂以便制造出特定颜色的效果,以及确保产品质量符合市场需求。

文化价值与未来展望

除了它们在日常生活中的实用价值之外,许多人还将这些天然或人工制成的地面材料视作文化遗产部分。在考古发现中,我们可以看到不同文明使用不同的原料来构建他们神圣场所,这反映出了人类对于美丽与秩序追求的一种深刻本能。此外,不断发展的人类技术也让我们更加接近那些目前尚未被广泛应用于建筑领域,但潜力巨大的新型材料,这些新型材料如果能成功开发,将极大推动现代建筑设计向前迈进。