元旦的起源与西方国家有什么不同之处吗

在漫长的一年中,我们经历了无数的节日和庆典,每一个都有着其独特的历史背景和文化意义。其中,元旦作为一年中的第一个重要节日,尤其是在许多西方国家中占据着特殊的地位。这一天不仅标志着旧年的结束,也象征着新年的开始。那么,元旦是哪一天呢?它又是如何在不同的文化中被人们所接受并且庆祝的呢?我们今天就来探索一下这一切。

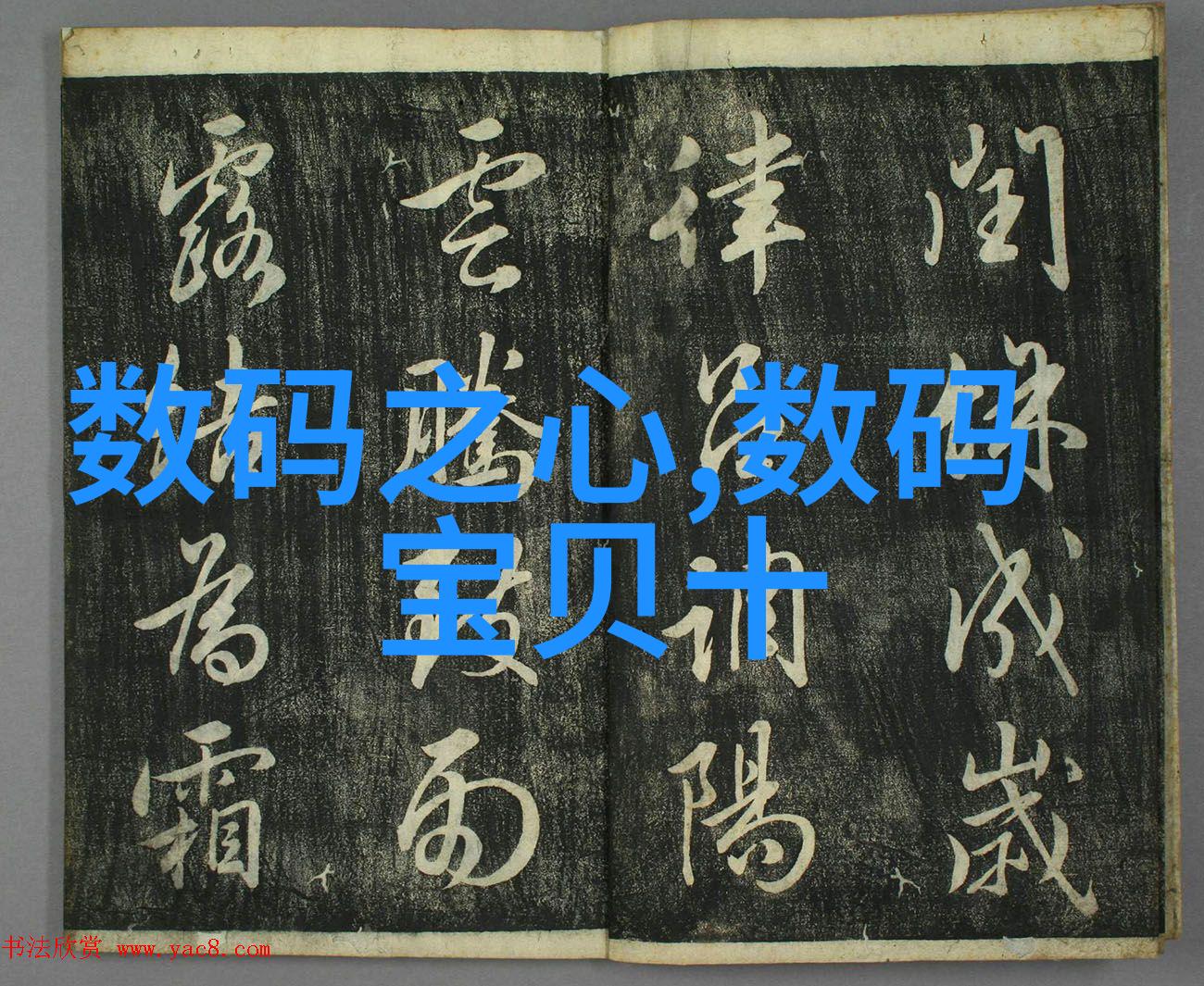

首先,让我们从“元旦”的定义说起。在中文里,“元”字代表“最早、最古老的事物”,而“旦”则指的是“白昼、清晨”。因此,“元旦”直译为“初阳”,可以理解为新的一天、新的一年开始时的第一缕阳光。这种解释体现了这个节日对于希望与新的开始具有深刻意义。

然而,在英语中,这个词汇直接翻译就是New Year's Day,不包含任何关于太阳或光明的含义。这个名称反映了西方世界对时间流逝、季节更迭以及自然界循环的一个观念,而这些概念与中国传统文化中的农耕周期紧密相关。

现在,让我们回到我们的问题上来:在不同的文化中,元旦又被称作什么名字呢?答案可能会让你感到惊讶。在一些非洲国家,比如南非和纳米比亚,对于他们来说,一月一号并不算是一个特别重要的日期。而在其他地区,如印度尼西亚,它们将1月1日称作"Tahun Baru Masehi"(基督纪年),这是因为这通常是基督教徒庆祝耶稣诞生的大型活动之一。而日本人则把这一天称作"Ganjitsu"(元始),虽然它并不是他们主要庆祝的一个节日,但也成为了一个国际化趋势下的标志性事件。

接着,我们需要探讨为什么人们选择了一月一号作为新年的开端。这一点似乎简单,因为地球围绕太阳公转一次大约需要365.24天,因此每隔四年会多出大约0.24天,即所谓的小计除法。但实际上,这种计算方法最初是由罗马人创造,他们使用的是儒略历,其中每4年增加1天,以保持一年长度接近真实值。但随后,在公元1582年,由教皇格雷戈里十三世推行了格里历,使得每四年减少3个闰秒以修正误差,并确保平均每过四百岁才多出一年。

回归到我们的主题: 元旦是哪一天,以及它背后的含义是什么?答案显然复杂且深远。一方面,它是一个全球性的共同点,无论你身处何地,一月一号都是世界各地的人们集体期待和欢乐时刻;另一方面,它也是各种地方习俗、信仰体系和历史传统交织在一起形成的情感纽带。这意味着尽管外表看似相似,但背后的故事却千差万别,从宗教仪式到民间传说,从政治宣言到商业促销活动——它们都融入到了这一特殊而神圣的日期之中。

最后,我们要思考,为何这样一个跨越国界、超越时代边界的大型盛事能获得如此广泛的人类共鸣。如果你走进任何城市上的市中心,你都会发现,那些灯笼、高高飘扬的小气球,以及那些充满活力的音乐演奏,都是一种共同语言,是人类希望、新生的象征。不管你的生活怎样平凡,或许有一份特别的心愿藏匿于内心,只等待那突如其来的钟声敲响,然后一切都会变换色彩——至少,在这一夜里,它们变得更加鲜艳夺目。

总结来说,虽然我们今天讨论的是关于某个具体日期的问题,但是通过这样的探索,我们其实触及到了更大的主题:时间如何塑造我们的生活;人类社会如何通过共享某些经常性事件建立联系;以及无论个人身份如何变化,这些共同点都能成为连接彼此之间桥梁。此外,还有另一种可能性——即使在全球范围内存在相同纪念点的地方,有时候真正真正能够唤起情感共鸣的话题往往隐藏得非常深层次,而不仅仅局限于表面上的喧嚣或者形式主义仪式。在这样的背景下,将继续追问:“Metaan is which day?”这实际上已经超出了单纯的问题本身,而转向了一场探寻自我认同与全球认同之间关系的大戏。