交通智能体理论框架与实践应用探索

交通智能体:理论框架与实践应用探索

引言

交通智能体作为未来城市基础设施的重要组成部分,其概念源于现代物联网技术、人工智能、大数据分析等前沿领域。通过集成这些先进技术,交通系统能够实现更高效、安全和可持续的运作,为人们提供更加便捷的出行方式。

交通智能体定义与含义

在研究中,“交通智能体”通常指的是具备自我感知、决策和适应能力的交通相关设备或系统。这不仅限于传统意义上的车辆,还包括道路监控设备、公共汽车站台管理系统以及甚至是城市规划模型。它们共同构成了一个互联互通、高度自动化且能快速响应环境变化的网络。

理论框架概述

为了实现有效地将“交通智能体”融入现有的城市运输体系,我们需要建立相应的理论框架。这个框架应当涵盖从基础物理层面到应用服务层面的各个环节,确保信息流动无缝对接,并优化整体运行效率。

物理层次:感知与通信技术

在物理层面,关键在于提高传感器精度和覆盖范围,以便实时获取路况信息。此外,高速无线通信技术(如5G)对于保证数据传输速度和延迟至关重要,让不同节点之间能够即时交换信息并协同工作。

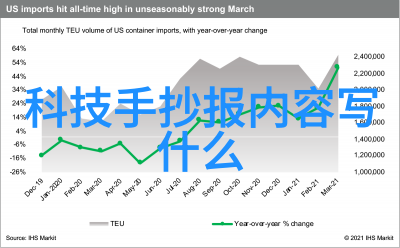

数据处理与分析:大数据时代之挑战与机遇

随着“物联网”的普及,大量关于车辆位置、速度、流量等数据产生了爆炸性增长。如何高效地存储、处理并从中提取有价值信息,是当前研究中的一个重点问题。大数据分析工具可以帮助我们识别模式,从而优化信号灯控制方案或预测拥堵情况。

决策支持系统:AI算法在提升安全性的作用

利用人工智能算法,可以开发出能够根据实时情况调整路线或加速减速来避免事故发生的决策支持系统。这类算法需要结合历史事故数据库,以及最新的人员行为科学研究,以达到最佳效果。

应用服务层次:用户界面设计及其影响因素

最后,在应用服务端,将复杂的技术转化为直观易用的用户界面是非常关键的一步。在这里,我们应该考虑用户习惯心理学原则,以及如何以最清晰直接的情报提示来指导乘客做出合理选择,比如推荐最短路径或者公交时间表查询功能。

实践应用案例分析

中国北京市已经开始实施智慧出行项目,该项目涉及到使用大数据进行公共交通资源调配,以及利用移动支付解决停车难的问题。此外,一些国际都市也正在推广共享单车作为一种绿色低碳出行方式,这些都是实际操作中的“traffic intelligent entity”。

结论 & 未来展望:

总结来说,“traffic intelligent entity”是一个多学科交叉的大型工程,它要求集思广益,不断创新,同时也必须考虑社会经济文化因素,使其既符合科技发展趋势,又能满足人民日益增长的美好生活需求。在未来的发展中,我们期待看到更多基于此概念创新的产品和服务,对促进全球绿色可持续发展做出贡献。